国家資格キャリアコンサルタントは2016年に国家資格化された名称独占資格です。

求人においても応募資格としてキャリアコンサルタントが必須であることも多いため、現在とても人気が高まっています。

2023年時点で資格保有者は70,788名。この人数は社会保険労務士の44,504名(2022年時点)よりかなり多くなっています。

参考

今回はこのキャリアコンサルタント資格について、実体験をまじえて以下の順番で紹介していきます。

- キャリアコンサルティングについて

- キャリアコンサルタントの需要(将来性)について

- 資格の活かし方について

- キャリアコンサルタント試験について

- キャリアコンサルタントに向いている人

- キャリアコンサルタントは自己研鑽が求められる

■目次

キャリアコンサルティングについて

キャリアコンサルタントの主な仕事はキャリアコンサルティングを行うこと。

キャリアコンサルティングとはキャリアに関して相談に乗ったり、助言をしたりすることをいいます。

(「キャリア」とはここでは「職業生涯」「職務経歴」といった意味で使われています。)

自身の職業経験も重要となり、実際に活躍しているキャリアコンサルタントは、転職経験のある方や50代・60代の方が多くなっています。

より詳しく知りたいときはこちらの調査を参考にしてみてください。

『第2回キャリアコンサルタント登録者の活動状況等に関する調査』労働政策研究・研修機構

※以下『活動調査』と呼びます。※

キャリアコンサルティングの流れとキャリアコンサルタントの条件

キャリアコンサルティングの流れとキャリアコンサルタントの条件については養成講座でも詳しく学ぶことになります。

参考までに厚生労働省の公式サイトに流れが掲載されているので紹介しておきますね。

- 自己理解

- 仕事理解

- 啓発的経験

- 意思決定

- 方策の実行

- 適応

キャリアコンサルタントの条件については簡潔にいうと

理論や制度などの知識を背景に、支援に必要なスキル、ネットワークを有することとなるかと思います。

詳しくは『キャリアカウンセリング』著:宮城まり子(2002年)などで説明もありますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。

キャリアコンサルタントの需要(将来性)について

次にキャリアコンサルタントの需要(将来性)についてですが、ここでは5点取り上げたいと思います。

求職者が迷いやすい状況になっている

「好きなことを仕事にする」という価値観が広まり、迷いが生じやすくなっていることが背景にあるのではないでしょうか。

実際にキャリアに関して近年多くの本が出版されていますよね。

「終身雇用の終焉」という言葉もあり、多くの人がキャリアについて迷っている状況だと考えられます。

国もキャリアコンサルタントの養成に力を入れている

そのような背景もあり、「キャリアコンサルタント養成計画」を掲げるなど厚生労働省も養成に力を入れています。

また、職業能力開発者にキャリアコンサルタントを選任することを厚労省が推奨していたりもします。

第3者に相談したいという需要

キャリアについての相談を友人や家族の方とするケースも多いですが、一方で第3者の観点からアドバイスをもらいたいという声もきかれます。

仕事仲間や上司に話をしづらい、話をきいてもらえないというケースもあるかもしれません。

そのような期待にこたえるためにも専門性やひきだしは重要になってくると思います。

▼インターネットを通じて添削サービスなどを提供することもできます。

オンラインでの実施が一般的になった

キャリアコンサルティングではオンラインでの実施が3割以上とのデータがあります。(「活動調査」より)

自宅などからも気軽に受けられるとなると相談件数も増えそうですよね。

キャリアコンサルタントもITツールを使いこなすという点がより重要になっています。

企業にとってもキャリアコンサルタントの存在は重要

「長く働いてもらいたい」「従業員の能力開発を進めたい」など企業側も社員に対する期待はさまざまです。

企業内にキャリアコンサルタントを配置する流れも強まっており、橋渡し役としての活躍が期待されています。

********************

以上5点を取り上げましたが、「だから学ぶ」というわけではないと思います。

がんばろうという気持ちがあれば需要はあると思いますので、ぜひ今後の参考にしてもらえたらと思います。

(実際の求人においてはリファラル採用もありますので、周囲の人に対して「こういう仕事がしたい」などと伝えておくのも1つの方法です。)

次は活躍の場も含めた資格の活かし方について紹介していきます。

資格の活かし方、活躍の場について

キャリアコンサルタントの活躍の場は以下のように分けることができます。(参考:「活動調査」)

- 企業(人事担当者や管理職など)

- 需給調整機関(ハローワークなど)

- 学校・教育機関(大学、専門学校など)

- 地域(地域若者サポートステーションなど)

- フリーランス/経営者

企業

企業は近年割合が増えています。

職業能力開発促進者として、またはセルフキャリアドックの担当として民間企業でも活躍の場が広がっているのではないでしょうか。

需給調整機関

需給調整機関では転職経験のある人や2級キャリアコンサルティング技能士の資格を持つ人がやや多いという結果が出ています。

求人は年度ごとに募集されることが多いですよ。

学校・教育機関

学校・教育機関については民間企業と需給調整機関の中間的なイメージをもつといいでしょう。

「活動調査」では雇用形態などからも、そのような結果が見受けられます。

地域

地域とは地域若者サポートステーションなどのことで、民間委託されているケースも多いです。

フリーランス/経営者

フリーランス/経営者はキャリアコンサルタント以外に社会保険労務士や研修講師として活動している方も多いです。

個人によって差の大きいジャンルともいえそうです。

********************

いずれにしても重要なのはキャリアコンサルティングの仕事をメインで行っていきたいかどうかということ。

職場によってはほとんどキャリアコンサルティングを行わないケースもありますし、キャリアコンサルティングメインの場合は実務経験が必須となることもあります。

実務経験を積むためにボランティアをするという方法もありますので、未経験でもぜひチャレンジしてみてください。

▼「活動調査」をもとに企業、学校・教育機関、需給調整機関のちがいを簡単にまとめてみました。

| 企業 | 学校・教育機関 | 需給調整機関 | |

| 正規・非正規雇用 | 正規が多い | 同程度 | 非正規が多い |

| キャリアコンサルティングの割合 | 少ない | やや多い | 多い |

| 平均転職回数 | 2.9 | 3.5 | 4.1 |

講師の道もある

資格の活かし方としては講師の道もあります。

セルフキャリアドックではキャリアコンサルティングとキャリア研修がセットとなっており、今後講師の需要も増加していくと考えられます。

必ずしもベテランである必要はないので、キャリアコンサルティングメインがいいか、講師メインがいいかという点も考えていくといいでしょう。

講師ではありませんが、わたしのようにライターとして活動するうえでも資格は有用です。(実際に記名記事の依頼も来たりします。)

ジェネラリストがいいのか、スペシャリストがいいのかという観点もありますね。

他の資格との組み合わせ方

キャリアコンサルタントの人で保持していることの多い資格は以下のとおりです。(「活動調査」より)

- 衛生管理者(14.8% )

- ファイナンシャル・プランナー(13.1%)

- 教員免許(10.5%)

組み合わせて何かをしたいと考えるケースと、そのときどきで必要な資格をとるケースがあると考えられます。

キャリアコンサルタント試験について

ここからはキャリアコンサルタント試験について解説していきます。

キャリアコンサルタント試験の受験資格

まずはキャリアコンサルタント試験の受験資格から。

キャリアコンサルタント試験は次の受験資格のうち1つでも満たしていれば受験することができますよ。

- 厚生労働大臣が認定する講習の課程を修了した者

- 労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上のいずれかに関する相談に

関し3年以上の経験を有する者 - キャリアコンサルティング技能検定の学科試験又は実技試験に合格した者

- 上記の項目と同等以上の能力を有する者

参照:厚生労働省公式サイト

このなかでは①のケース(認定講習を修了したケース)がかなり多くなっています。

講座の料金は安くても20万円ほど。

ただ、教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)の対象になっているケースがほとんどなので、雇用保険の被保険者である(あった)期間が一定以上の場合、最大70%OFFとなりますよ。

▼たくさんの団体で養成講座が行われていますが、その比較をこちらで記事にしています。

論文試験など2つの試験実施団体によって微妙にちがいがあるので、養成講座を選ぶ際はこの点も考慮しましょう。

③の「キャリアコンサルティング技能検定」は国家検定で、「国家資格キャリアコンサルタント」の上位資格という位置づけです。

「キャリアコンサルティング技能検定」に合格し、その後登録を行えば「キャリアコンサルタント」を名乗ることができますよ。

ただし、受験資格が厳しく、合格率も低いので、未経験者はキャリアコンサルタント試験から受けるケースがほとんどです。

キャリアコンサルタント試験には学科試験と実技試験がある

キャリアコンサルタント試験には学科試験と実技試験があります。

その試験範囲は厚生労働省のホームページから引用するとこの5つになります。

・キャリアコンサルティングの理論に関する科目

・キャリアコンサルティングの実務に関する科目

・キャリアコンサルティングの社会的意義に関する科目

・キャリアコンサルタントの倫理と行動に関する科目

ここでは筆記試験と実技試験に分けて紹介していきますね。

筆記試験

筆記試験では過去問が重要です。苦手な分野がわかったらそこを重点的に覚える。多くの人にとって、理論+人名は重要かと思います。

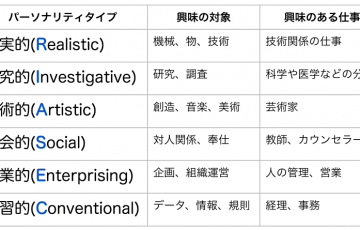

分野についてわたしは次のように分類して勉強をしていました。

- キャリアに関する理論

- 発達に関する理論

- カウンセリングに関する理論

- 法律

- アセスメントツール(心理テストなど)

- 求人倍率など時事的な問題

過去問を繰り返し解くことで、⑥時事的な問題もこつはつかめると思います。

▼①〜⑤でどのような問題が出やすいかはこちらの記事で分析しています。

▼試験対策でおすすめの本はこちらです。

実技試験は3つに分けられる

実技試験は論述試験、ロールプレイ、口頭試問の3つに分けることができます。

論述試験

論述試験は「実技試験」なので、相談場面を思い浮かべながら書くと、基本的にクリアできます。

シュロスバーグやカール・ロジャーズなど実用性の高い理論を優先的に準備しておきましょう。

わたしは本番では量を多めに書くことを意識してクリアすることができました。

整えすぎると時間が足りなくなるので注意しましょう。

ロールプレイ

ロールプレイはクライエント役の人と1対1で相談を行います。

傾聴をしっかり行うことが基本です。

▼対策はこちらで書いています。

口頭試問

ロールプレイが終わると採点官からそのやりとりについて、質問を受け答えます(口頭試問)。

きかれることがほぼ決まっているので対策はしやすいです。

▼対策はこちらで書いています。

試験は2日に分けて行われる

試験はこのように2日に分けて実施されます。

学科試験(筆記試験)と論述試験の日、ロールプレイと口頭試問の日があるということですね。

試験の実施団体は2つある

キャリアコンサルタント試験の1つの特徴は試験の実施団体が2つあるということ。

JCDA(日本キャリア開発協会) とキャリアコンサルティング協議会です。

学科試験は共通の問題ですが、実技試験(論述試験、ロールプレイ、口頭試問)は少し内容がちがいます。

論述試験は過去問が公表されているので、事前に確認してから実施団体を決めるのもいいでしょう。

※養成講座によっては推奨団体が決められているケースもあります。

キャリアコンサルタント試験の難易度・合格率

試験のあと1カ月ほどで合格発表があります。

合格率はおよそ50%〜60%ほど。

▼毎回の合格率はこちらでまとめています。

「合格率が高すぎる」という意見もありますが、国の目標に対してキャリアコンサルタントの数がまだまだ足りないので、大幅に難化することはないでしょう。

▼参考:2014年に策定された政府目標

2014年に策定された政府目標は以下のとおりです。(参考:「キャリア・コンサルタント養成計画」の策定について)

- 2019年度末までに79,000人

- 2024年度末までに100,000人

キャリアコンサルタントに向いている人

キャリアコンサルタントといっても仕事はさまざまですし、その人なりの活かし方があります。

あえて向いている人の特徴をあげるとしたら、この2点だけではないでしょうか。

- 人が好き

- 仕事で悩んだことがある

この2つはきっとキャリアコンサルタントの仕事をするうえでの原動力になると思います。

▼詳しくはこちらの本が参考になります。

『国家資格キャリアコンサルタントになるには!』柴田郁夫(2020)

キャリアコンサルタントは自己研鑽が求められる

ここまで国家資格キャリアコンサルタントについて全体像を紹介しました。

キャリアコンサルタント資格は5年ごとに更新が必要になりますし、常に自己研鑽が求められる資格です。

キャリアコンサルティングをメインの仕事としたい場合、すぐに仕事につながるとは限りませんが、生涯かけて取り組んでいける意義のある資格といえるのではないでしょうか。

今後の参考になれば幸いです。

【参考文献】

『国家資格キャリアコンサルタントになるには!』柴田郁夫(2020)

『キャリアコンサルタントのための心理学入門』杉原 保史(2016)

『キャリア・カウンセリングエッセンシャルズ』日本キャリア・カウンセリング学会 (監修)(2022)

『第2回キャリアコンサルタント登録者の活動状況等に関する調査』労働政策研究・研修機構